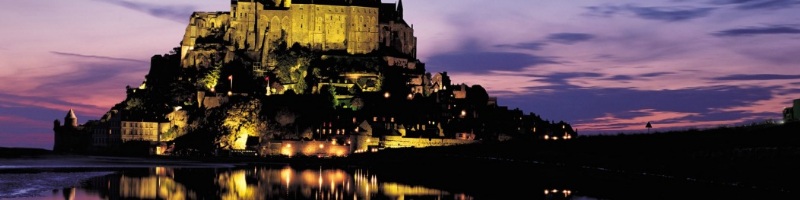

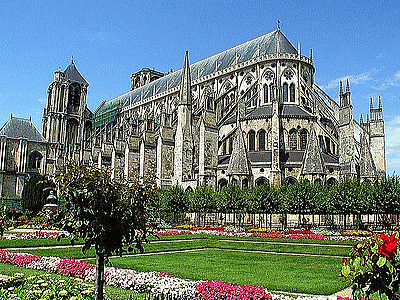

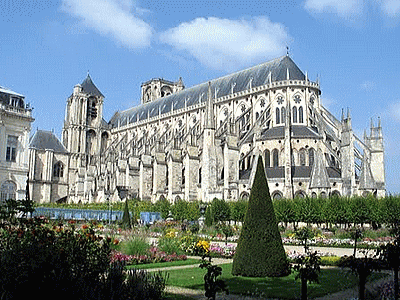

ブールジュ大聖堂

| ブールジュ大聖堂 |

ブールジュ大聖堂 |

|

|

ブールジュ大聖堂とは

ブールジュのサン=テチエンヌ大聖堂は、

主に12世紀末から13世紀末にかけて建造された司教座聖堂である。

これは、フランスにおけるゴシック美術の傑作のひとつであり、

その設計、ティンパヌム、彫刻、ステンドグラスはいずれも特筆すべきものである。

その規模とコンセプトの統一性が織りなす美しさは中世フランスにおけるキリスト教の強大さを示してくれる。

その先駆的なスタイルはゴシック建築の中でも例外的な存在である。

長い間正当に評価されてきたとはいえないが、

この大聖堂は、ランス大聖堂、シャルトル大聖堂、ノートルダム・ド・パリなどにもひけをとるものではない。

1992年に「ブールジュ大聖堂」の名で、ユネスコの世界遺産に登録された。

ブールジュ大聖堂の歴史

1195年にブールジュ大司教アンリ・ド・シュリは、ブールジュ司教座聖堂の教会参事会に贈り物をした。

これが、ブールジュに11世紀から12世紀のいささか小さなロマネスク様式の聖堂にかえて

新しい大聖堂を建てることの出発点となった。これ以前にあった教会堂について多くは分かっていない。

ブールジュは古代ローマ都市アワリクムであった時に、ガリア最初のキリスト教共同体を抱えた。

その3世紀以降、キリスト教文化の中心が存在したということである。

それは現在の大聖堂の敷地に建てられていった4つの建物に引き継がれた。

最初のものは3世紀に聖ユルサン (St. Ursin) によって立てられた地下礼拝堂、

次がブールジュ大司教聖パレ (St. Palais) による4世紀のもの、

そして同大司教ラウル・ド・チュレンヌ (Raoul de Turenne) による9世紀のもの、

最後がフランス王ロベール2世の弟であったブールジュ大司教ゴズランによる11世紀初頭のロマネスク様式の聖堂である。

ブールジュは1100年頃にはフランス王領の都市であり、王領の南端に位置していた。

それはまた当時イングランド領だったアキテーヌ地方からわずかのところでもあった。

ブールジュの大司教には同時に「アキテーヌ首座大司教」の肩書きと権威が与えられていたが、

これにはしばしば異議が唱えられた。

さて、現存するブールジュ大聖堂はロワール川以南で建てられた初のゴシック建築物であり、

フランス王や大司教の威厳を示す上で重要なものだったと考えられている。

当時は王領でなかった南仏に面するフランス王領最前線という意味で、

大聖堂は唯一の存在であることが求められたのである。

ゆえにノートルダム・ド・パリにも比肩しうる大規模建築の実現・推進が決定されたのである。

1195年以降に建設が計画され、1214年に建物の半分が完成した。

新しい大聖堂の設計は単純だが調和的なものであり、身廊を囲む礼拝堂を持つバシリカ式を採った。

この新たな大聖堂で目を惹くのは、側壁と内部空間の統一性だった。

最初、大司教シュリはノートルダム・ド・パリに触発されていたようだが、彼は1199年に歿した。

跡を継いだ大司教ギヨーム・ド・ダンジョン(元シトー会修道院長)は、

建築内容の発展とイコンの計画決定で重要な役割を果たした。

1209年にダンジョンが歿すると、すぐに列聖式が行われ、信者や巡礼者たちから寄付が殺到した。

10年ほど中断したのち、第二期工事が1225年に始まり、1230年には身廊と西のファサードが完成した。

以降の工事においても、

建築家たちはこれを手がけた最初の工匠(名前は伝わっていない)の計画をよく理解し、

一貫性と計画の簡素さ、および空間の統一性に寄与する翼廊の欠如は保持されていた。

1313年にはひびがはいっていた南の塔に支柱を入れる形で補強工事が行われたが、

鐘を取り付けることはそのもろさのために出来なかった。

1324年5月13日の聖別式の時にも未完成だった北の塔は、15世紀末にはようやく完成したが、1506年に早々と崩壊した。

すぐに、ルネサンス様式を取り入れつつゴシック様式のファサードとの調和も意識する形で再建が行われた。

この塔はかつて「バターの塔」とも呼ばれた。

一部には信徒たちから集められた資金が使われており、

それと引き換えに四旬節の断食が免除されたためである。

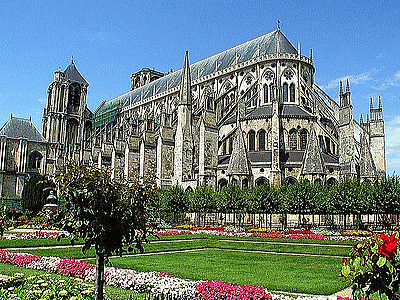

ブールジュ大聖堂

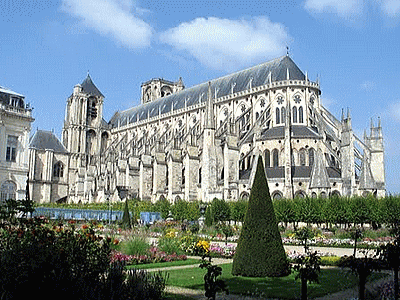

ブールジュ大聖堂