| パルミラ遺跡 | |||

|---|---|---|---|

パルミラ遺跡 |

|||

パルミラ遺跡とは

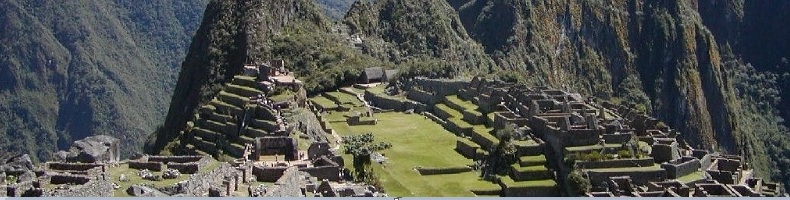

パルミラ(英語: Palmyra)は、

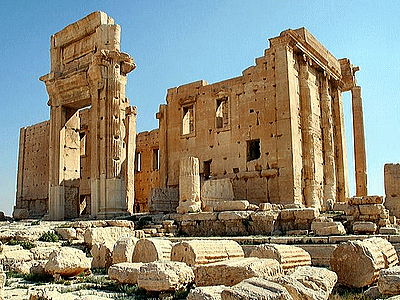

シリア中央部のホムス県タドモル(タドムル、アラビア語: تدمر 、アルファベット転写:Tadmor)にあるローマ帝国支配時の都市遺跡。シリアを代表する遺跡の1つでもある。1980年、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。ローマ様式の建造物が多数残っており、ローマ式の円形劇場や、公共浴場、四面門が代表的。ラテン語読みによるパルミュラとも呼ばれる。

パルミラ遺跡の概要

パルミラの遺跡は、シリアの首都ダマスカスの北東、約215kmのシリア砂漠の中にある。

ユーフラテス川流域からは南西へ約120km。シリア中央部を北東方向へ伸びる山脈(Jabal Abu Rujmayn)の南麓に位置する。北から流れるワジアブオベイド川と、西から流れるワジアイド川が形成した扇状地にあるオアシスに建設されていた。

パルミラのある東西方向の谷間は、

地中海沿岸のシリアやフェニキアと、東のメソポタミアやペルシャを結ぶ交易路となっており、パルミラはシリア砂漠を横断するキャラバンにとって非常に重要な中継点であった。

紀元前3世紀頃から多数の地下墓地が建設され、

当時からアラム語で現在のアラビア語名と同じく「タドモル」 תדמר (Tadmor) と呼ばれていた。ナツメヤシの産地として知られたオアシス都市であったが、アラム語やヘブライ語など北西セム語ではナツメヤシのことを

תמר tamar といい、都市名はナツメヤシと関係があるとされる。ギリシア語でナツメヤシのことを「パルマ」ということから、ギリシア人やローマ人から「パルミラ」と呼ばれたようである。

紀元前1世紀から3世紀までは、

シルクロードの中継都市として発展。交易の関税により都市国家として繁栄。

ローマの属州となったこともある。2世紀にペトラがローマに吸収されると、通商権を引き継ぎ絶頂期に至った。この時期、パルミラにはローマ建築が立ち並び、アラブ人の市民は、東のペルシャ(パルティア)式と西のギリシャ・ローマ式の習慣や服装を同時に受容していた。

「軍人皇帝時代」にパルミラ王国が成立し、

270年頃に君臨したゼノビアの時代にはエジプトの一部も支配下に置いていた。

しかし、ローマ皇帝ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは、当時分裂状態にあった帝国の再統一を目指してパルミラ攻撃を開始。273年にパルミラは陥落し廃墟と化した。

この後パルミラは衰え、

東ローマ帝国やイスラム帝国の支配下にあった時代は街の大半が廃墟のままであった。

中世には完全に放棄されたが、現在では遺跡と同じ名のタドモル(タドムル)

という新しい町がすぐ横に建設されている。

パルミラ遺跡

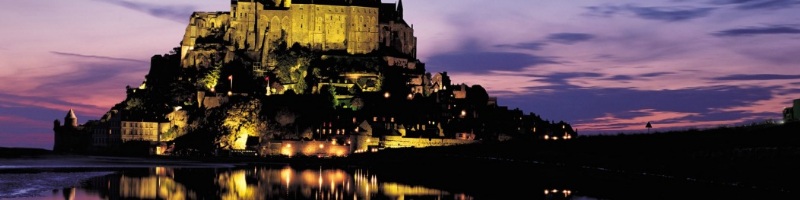

人は、なぜ世界遺産に魅せられるのか